논문 1개에 저자 13명까지…조국 딸로 드러난 요지경 품앗이

마법사

0

402

0

0

2019.09.21 09:13

마법사

0

402

0

0

2019.09.21 09:13

"제1저자 소속기관을 제대로 표기하지 않았고 논문 내 역할도 불분명하다." 지난 5일 대한병리학회는 조국 법무부 장관의 딸 조모(28)씨가 제1저자로 오른 단국대 의학 논문에 대해 ‘연구 부정행위’라는 이유로 취소 결정을 내렸다. 2008년 논문 발표 당시 고등학생이던 조씨가 논문에 등재됐지만 실질적으로는 저자 자격이 없다는 의미다.

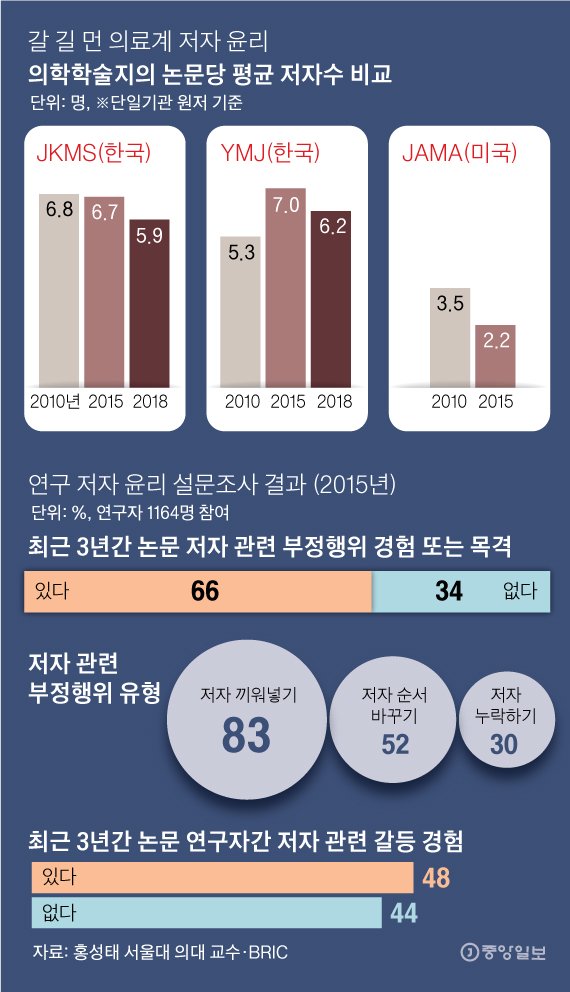

조씨 논문은 의학 논문의 저자 윤리(authorship) 불감증의 한 단면을 보여준다. 의학 논문의 저자 부풀리기나 물타기 같은 문제점이 심각한 것으로 드러났다. 홍성태 서울대 의대 교수(대한의학회 간행이사)가 20일 국내 주요 의학 학술지인 JKMS(대한의학회지)와 YMJ(연세의학저널)에 지난해 실린 논문의 저자 실태를 분석했더니 단일기관 논문 저자가 각각 평균 5.9명, 6.2명인 것으로 나타났다. 같은 병원이나 의대에서 제출한 연구 논문에 저자가 6명가량 올라간다는 의미다. 저명한 미국 의학지인 JAMA(미국의사협회저널) 단일기관 논문의 평균 저자 2.2명(2015년 기준)의 약 3배에 달한다. 다른 외국 학술지의 저자 수도 JAMA와 큰 차이가 없다.

홍 교수는 "고참 교수진들을 중심으로 1990년대까지 논문 품앗이하던 관행이 아직도 강하게 남아있어서 저자 부풀리기가 줄지 않고 있다. 후배들이 논문을 쓰면 선배가 '공동저자 넣어줘' 요구하지 않아도 알아서 저자로 모시는 식이다"고 지적했다. 홍 교수는 세계 전문가 15명이 참여하는 국제의학학술지편집인위원회(ICMJE)의 아시아 대표이다. 국내 연구 윤리 분야의 최고 권위자이다.

단일기관 논문에 저자가 열 명 넘게 올라가는 경우가 적지 않다. 올해 JKMS에 게재된 논문 중에는 경북대병원, 부산대병원, 서울대 의대, 차의대 소속 연구자가 11~14명씩 등재됐다. 공동저자가 11명인 논문의 책임저자는 "우리 논문은 다른 논문과 비교하면 저자가 많은 편이 아니다. 단일기관 연구라도 과나 팀에 따라 천차만별이라 10여명을 무조건 많다고 하긴 어렵다"고 주장했다. 13명이 저자 명단에 오른 논문의 제1저자도 "연구 대상이 된 검사 방식이 흔한 게 아니라 해당 환자 데이터를 여러 교수에게 받다 보니 저자가 늘었다"고 강조했다.

눈에 보이는 저자 수만큼 잘 드러나지 않는 저자의 ‘질’도 문제다. 특히 아무 기여 없는 지도교수 등을 저자에 자동으로 올리는 ‘명예 저자’ 문제가 크다. 예를 들어 모 국립대 의대 분과 교수가 그 분과에서 나온 논문에 다 저자로 들어가는 식이다. 홍 교수는 “실제 연구에선 조씨가 문제가 됐던 제1저자보다 논문을 책임질 책임저자의 역할이 제일 중요하다. 하지만 시니어라는 이유로 이름만 올리고 역할을 하지 않는 책임저자들이 있다”면서 “일부 교수는 자기 진료 환자를 제자가 분석했다는 이유만으로 저자 등재를 요구하기도 한다”고 말했다.

연구에 참여했지만 저자 등재 과정서 빠지는 경우도 있다. 논문 취소 전문 매체 ‘리트랙션 워치’에 따르면 최근 10년치 한국인 의학 논문 중 세브란스병원에서 나온 논문(2016년 취소)이 이러한 사례에 해당했다. 논문 내용엔 문제가 없었지만 한 연구자가 저자 목록에서 빠졌다고 학술지에 이의를 제기하면서 논문 취소로 이어졌다. 이 논문의 책임저자는 “해당 연구자가 논문에 참여했지만 심각한 연구 윤리 위반을 저질렀기 때문에 저자에 포함할 수 없었다. 결국 내가 철회 요청을 하고 논문이 취소됐다”고 밝혔다. 2008년엔 논문 책임저자를 본인으로 몰래 바꾸고 해외 학술지에 게재한 의사가 원 저자에게 5000만원을 배상하라는 법원 판결이 나오기도 했다.

저자 순서 바꾸기도 관행적으로 이뤄진다. 논문 기여도보다 지위나 위치 등이 영향을 미칠 수 있는 것이다. 익명을 요청한 서울대 의대 교수는 "명예 저자 등재까진 아니더라도 논문에 따라 저자 순서를 조정하긴 한다. 책임저자 이름을 약간 앞으로 빼고 지도교수나 시니어 교수를 보통 책임저자가 들어가는 저자 목록 끝이나 끝 바로 앞에 놓는 식이다"고 말했다.

의료계만 포함된 건 아니지만 한국연구재단이 지난 4월 공개한 ‘대학 교원의 연구윤리 인식수준 조사에 관한 연구’(2186명 설문)에서도 이런 경향이 잘 드러난다. 대학 교원들이 생각하는 연구 윤리 부적절 행위 1위는 ‘부당 저자 표시’(51.1%)였다. 구체적으로는 선후배 간 논문 밀어주기나 책임저자 남용, 공저자 부풀리기, 실험실 구성원 간 갈등 등이 꼽혔다.

생물학ㆍ의학 연구자 커뮤니티인 생물학연구정보센터(BRIC)가 2015년 1164명에게 설문 조사한 결과도 비슷하다. 최근 3년간 참여한 논문에서 '저자됨' 관련 연구 부정행위를 직접 경험하거나 목격한 적 있다는 응답자가 3명 중 2명(66%)에 달했다. 유형별로는 '저자 끼워 넣기'가 83%로 최다였고 '저자 순서 바꾸기'(52%), '저자 누락'(30%)이 뒤를 이었다.

논문 저자 윤리는 자율성의 영역이다. 학술지가 저자 관련 내용을 일일이 확인할 수 없기 때문에 양심에 맡긴다. 그렇기 때문에 의학계 연구자들이 스스로 ‘저자됨’을 갖추는 게 유일한 해결책이다. 전문가들은 글로벌 스탠다드인 네 가지 저자 표기 원칙을 지키거나 교육부에서 내놓은 국내 연구 윤리 지침을 따를 필요성이 있다고 강조한다. ICMJE는 ▶연구 주제 선정과 지적 기여, 연구 결과 직접 생산 ▶논문 작성ㆍ수정 ▶최종 원고 검토, 투고 동의 ▶전체 연구내용에 대한 공동 책임 등을 모두 충족해야 저자 표시가 가능하다고 권고한다.

2007년 제정된 교육부 지침에선 연구에 기여하지 않았는데 저자가 되거나 그 반대인 경우, 지도교수가 학생 학위 논문을 본인 명의로 발표하는 행위 등이 모두 연구 부정에 해당한다고 규정한다. 또한 논문 발표 시 연구자 소속ㆍ직위 등을 정확하게 밝혀야 한다고 명시한다. 홍 교수는 "국내 연구자들이 글로벌 스탠다드만 따라도 현재 나오는 저자 윤리 문제들이 대폭 줄어들 것이다"고 말했다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://casinoleak.com

북기기

북기기 보헤미안

보헤미안 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨