‘개념녀’와 ‘된장녀’는 누가 만드나

마법사

0

595

0

0

2019.04.21 14:08

마법사

0

595

0

0

2019.04.21 14:08

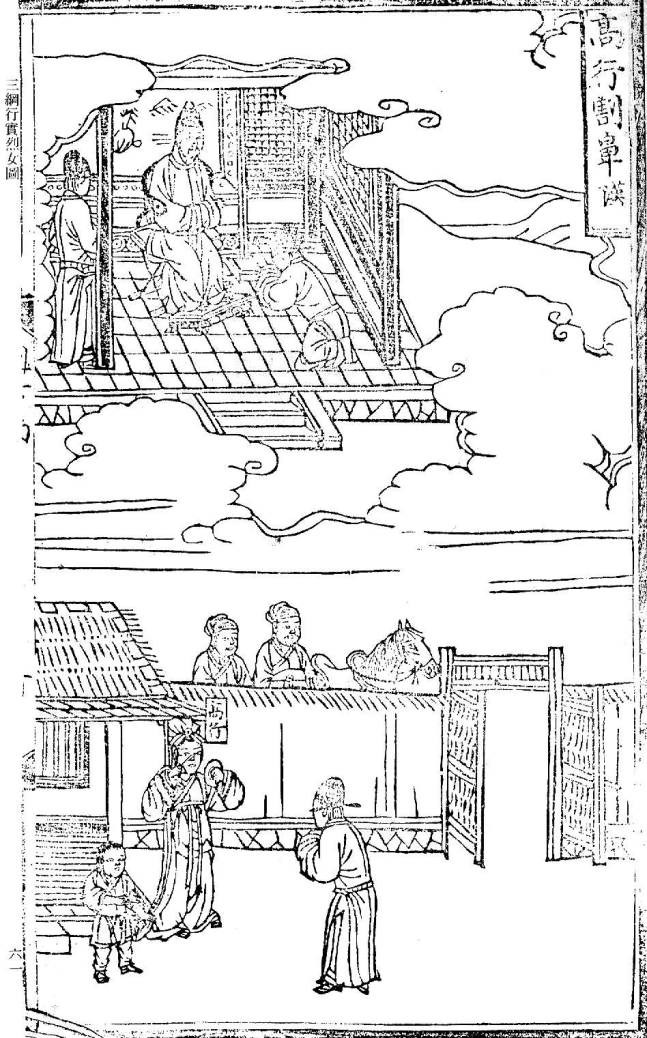

고행할비(高行割鼻, 고행이 코를 베다), <삼강행실도>(초간본) 열녀편, 국립중앙박물관 소장.

2000년대 초반, 한 남성에게 이런 말을 들었다. “얘는 요즘 여자들 같지 않아. 남자를 돈으로 보는 그런 애가 아냐. 가방도 수수한 걸로 들고 다니고.” 지금 같았으면 바로 정색했겠지만, 그 당시엔 어떤 표정을 지어야 할지 아리송했다. 나를 좋게 평가하는 것 같긴 한데 왠지 굴욕적인 이 느낌. 마치 “너는 게으르고 범죄나 저지르는 흑인들하고 다르구나”라고 백인에게 칭찬받는 흑인이 된 느낌. 하지만 그 생각을 입 밖에 내뱉지는 못했다. 당시는 ‘된장녀 까기’가 국민 스포츠 같던 때였으니까. 대신 ‘혹시 나를 된장녀로 생각하면 어쩌나’ 괜히 스스로 검열하며 다녔다. ‘주눅 든 개념녀’ 그게 바로 나였다.

이렇듯 알게 모르게 나를 옥죄었던 ‘개념녀’라는 존재는 21세기에 갑자기 툭 튀어나온 것인 줄 알았더니, 실은 현대 개념녀의 대선배가 있었다. 바로 조선시대의 ‘열녀’. 열녀에 대한 사회의 열망이 얼마나 강했는지, 아예 국가 차원에서 조선 땅 모든 여성들이 개념 차게 행동하게끔 책을 간행했다. 모범이 되는 열녀들의 행적을 소개한 <삼강행실도 열녀편>이 그것이다. 글을 읽지 못하는 여성이 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 목판화까지 만들어 붙인, 참으로 친절한 책이다. 중국 여인 ‘고행’(高行)은 이 <삼강행실도>가 본받으라고 권한 열녀 중 한 명으로 등장한다.

중국 양나라에 살던 고행은 외모가 출중한 여인이었다. 그래서인지 양나라 왕은 남편이 죽은 뒤에도 재혼하지 않고 살았던 고행을 첩으로 들이려 했다. 이 같은 자신의 뜻을 고행에게 전하라고 신하에게 분부하는 왕의 모습을 판화의 상단부에서 확인할 수 있다. 판화의 하단엔 그다음 장면이 펼쳐진다. 자신의 집에 찾아온 신하의 면전에서 고행은 느닷없이 자기 코를 잘라버린 것. 자신의 외모로 인해 죽은 남편에 대한 절개를 못 지키게 됐으니, 코를 베어 아름다움을 없애버리겠다는 의지를 보인 것이다. 읽는 사람을 당황하게 만드는 엽기적인 내용이지만, 책이 편찬된 1432년 당시에는 괴이하다는 생각이 없었나 보다. 이 책은 무려 ‘교육서’였기 때문이다. 이런 의식화 교육은 성공했고, 17세기를 넘어서자 조선의 여성들은 이 논리를 체화해 따르게 됐다. 재혼을 안 한 것은 물론이요, 남편을 따라 스스로 생을 마감하는 열녀가 전국에 잇따랐으니까.

예나 지금이나, 열녀와 개념녀, 된장녀와 김치녀 칭호를 하사하는 주체는 남성 가부장제 사회다. 그렇게 여성을 남성의 입맛대로 분류한 뒤 딱지를 붙여 열녀(개념녀)로 살라고 ‘훈육’해왔다. 된장녀가 엄청난 비난과 조롱을 받았듯, 열녀 기준에 도달 못 한 조선 여성들의 삶도 비슷하지 않았을까. 남편이 사망하면 아마 눈앞이 깜깜했을 것이다. 남편에 대한 절개를 지키는 것이 여자의 미덕이라고 가르쳐온 사회적 분위기, 정절을 널리 알리기 원하는 가문의 암묵적 강요 속에서 여성이 고를 수 있는 선택지는 얼마 없었기 때문이다. 그렇기에 남편 따라 자살한 열녀는 사실 사회에 의해 타살당한 희생자였다. 남편이 죽었지만 여태껏 ‘죽지(亡) 못한(未) 사람(人)’이라는 뜻을 가진 ‘미망인’이라는 단어가 그냥 생겼겠는가. 열녀문의 홍살이 유독 핏빛으로 보이는 건, 기분 탓만은 아니었던 셈이다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 보헤미안

보헤미안 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨