동독 이탈 주민이 독일 통일 다리 놓았다

동독민 이주사 1949~1989

-분단의 벽을 넘어 또 다른 독일로 간 동독민 이야기

최승완 지음/서해문집·3만2000원

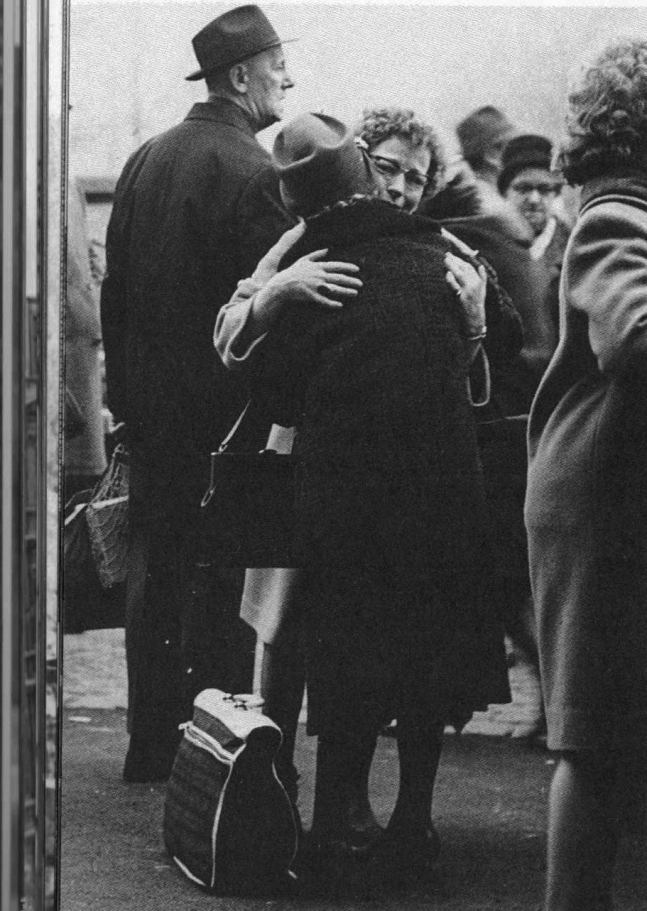

1989년 11월9일 저녁, 동독 집권당인 사회주의통일당 선전 담당 비서인 귄터 샤보브스키(1929~2015)는 당사에서 기자회견을 열어, 앞으로 출국비자를 누구에게나 발급할 것이라고 밝혔다. 이탈리아 언론 기자가 “언제부터?”라고 묻자, 답변을 미리 준비하지 못했던 샤보브스키는 머뭇거리다 “내가 알기로는, 지금부터 즉시 효력이 있다”고 말했다. 이날 베를린 장벽은 무너졌다. 수천명의 동베를린 시민이 서베를린으로 향했고 동독 경비병들은 검문소의 문을 열 수밖에 없었다. 그해 여름부터 체코슬로바키아와 헝가리를 통한 동독 주민들의 이탈 행렬이 이어지고, 동독 안에서도 여행 자유화 등을 요구하는 대규모 시위가 벌어지자 동독 집권당이 백기를 든 것이다. 1949년 독일이 분단된 지 40년, 1961년 베를린 장벽이 동서를 가른 지 28년 만이었다.

동독을 뜬 사람들은 젊고, 전문 직업교육을 받은 이들이 많았다. “동독으로서는 인구 구조와 생산 인구 충원 면에서 결코 무시할 수 없는 인적·경제적 손실이었다.” 서독에서 더 풍요롭게 살 기회가 많다는 경제적·직업적 이유, 동독 사회주의 정권의 탄압, 가족이나 결혼 등 가정적·개인적 이유로 동독을 떠났다.

“서독 사회가 두 팔 벌려 환영한 건 아니었다.” 처음에는 동독 이탈 주민을 무조건적으로 받아들이지 않았다. ‘정치적 난민’에 해당하는 이들만 ‘선별 수용’했다. 냉전의 산물이었다. 동독 체제의 부당함을 알리고 서독 체제의 우월성을 과시하려 했다. 동독 이탈 주민들은 빨리 정착했다. 서독은 모든 독일인에게 거주지와 상관없이 내국인과 같은 자격을 부여해 동독인에게 같은 국적을 줬다. 목돈으로 정착금을 지급하기보다 자립 기반 마련이 원칙이었다. 취업을 적극 유도하고 공공임대주택제도로 주택 문제를 해결해 나갔다. 저자는 연방정부와 주정부, 그리고 종교단체 등 민간 사회단체들의 협력과, 기존의 사회보험제도 안으로 동독 주민을 흡수한 것이 정착에 큰 구실을 했다고 평가한다. 그러나 무엇보다 ‘라인강의 기적’이 있었다. “대규모 탈동독 행렬과 서독 경제의 폭발적 확장이 병행된 것은 이탈 주민과 서독 사회 모두에게 행운이었다.”

성공의 이면에는 애환도 있다. 동독 이탈 주민들은 사회적·직업적 강등, 차별을 겪었고, 자본주의 사회의 가치관과 행동양식에 적응해야 했다. 여성은 더 심했다. “남녀평등의 기치 아래 여성의 직업 활동을 장려한 동독에 비해 서독은 현모양처와 가정의 의미를 강조하며 취업을 장려하지 않았다.” 무엇보다 편견이 이들을 힘들게 했는데, ‘잠재적 간첩’으로 의심받았다. 1965년 서독인 337명한테 물으니, 응답자의 61.4%가 동독 이탈 주민이 국가의 지원을 받아 서독인보다 더 나은 상황에 있다고 답했다. “자신의 처지가 불만족스러운 서독인은 언제든 이탈 주민 탓을 했다.” 사회적·심리적 통합은 경제적 통합보다 훨씬 어렵고 시간이 더 걸리는 문제였다.

서독에서 동독으로 옮겨간 주민도 많게는 64만6천명, 적게는 47만5천명에 이른다. 3분의 2 가량은 동독에서 서독으로 왔다 다시 동독으로 돌아간 사람이었다. 가족·친구에 대한 그리움 등 개인적·가족적 이유가 컸다. 사회주의 신념에 따른 선택은 일부였다. 동독 사회도 이들을 의심했다. “십중팔구 ‘정신 나간 멍청이’거나 죄를 짓고 도망쳐온 범죄자, 일하기 싫어하는 사회 부적응자일 것이라고 단정지었기 때문에 서독 이탈 주민은 주변의 불신을 감내해야 했다.” 어느 쪽에서건 이탈 주민들한테는 냉전의 그림자가 짙게 드리웠다.

동독 이탈 주민과 견주면 북한 이탈 주민의 규모는 적다. 남과 북은 이산가족 상봉조차도 제대로 하지 못할 정도로 독일과는 상황이 다르다. 그럼에도 저자는 조심스럽게 독일의 사례가 시사하는 바가 있다고 한다. 대규모 이탈 주민을 맞은 서독 연방정부와 주정부, 시민단체의 보완적 협력을 배우고, 적극적인 사회통합 대책을 마련해야 한다고 주장한다. “동독 이탈 주민을 통해 분단국의 이탈 주민이 분단의 벽을 허무는 데 어떤 역할을 할 수 있는지를 염두에 두고, 우리 역시 북한 이탈 주민을 불청객으로 보는 부정적 인식에서 벗어나 이들이 남북한의 가교로서 갖는 잠재력에 주목해야 한다.”

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 보헤미안

보헤미안 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 마법사

마법사 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨