고학력 부모일수록 명문대 대물림 많다

보헤미안

0

818

0

0

2019.03.18 07:47

보헤미안

0

818

0

0

2019.03.18 07:47

“이보다 더한 일도 할 수 있어. 그래야 내 딸들도 최소한 나만큼 살 수 있으니까!”

지난달 종영한 JTBC 드라마 ‘SKY캐슬’에 나오는 대사다. 학력 대물림의 기제를 드러낸다.

중앙일보 탐사보도팀이 서울대·연세대·고려대의 2019학년도 신입생 200명을 설문 조사한 결과 이처럼 고학력 부모의 비중이 높은 현상이 뚜렷했다. 응답자 중 아버지 학력이 4년제 대졸 이상(석·박사 학위 취득 포함)인 경우는 155명(77.5%), 어머니 학력이 4년제 대졸 이상은 143명(71.5%)이었다. 동년배인 1990년 고등교육기관(2년제 이상) 진학률은 남성이 25.7%, 여성이 19.1%였다. 이번 설문조사는 지난달 세 차례에 걸쳐 신입생들을 만나 설문지를 배포하고 당일 수거하는 방식으로 진행했다.

응답자 중 부모 양쪽이 모두 4년제 대학 졸업 이상의 학력 소지자인 경우는 122명(61.0%)이었다. 반면 부모 학력이 모두 고졸 이하인 경우는 한 명도 없었다.

자신과 유사한 수준의 학력을 가진 배우자를 찾는 ‘교육적 동질혼(同質婚)’이 자녀의 동질한 학력으로 이어진다고 해석할 수 있다. 김경근 고려대 교육학과 교수는 “한국 특유의 치열한 교육 경쟁은 배우자의 ‘가방끈’ 길이에 집착하는 경향을 강화한다”고 말했다.

어머니 직업은 ‘전업주부’가 압도적으로 많았다. 83명(41.5%)이었다. 김동일 서울대 교육학과 교수는 “자신이 성취를 이룬 중산층, 그중에서도 외벌이만으로도 가족을 부양할 수 있을 정도 수준은 돼야 교육 대물림을 할 수 있는 계층에 속하는 셈”이라고 설명했다.

부모가 자녀에게 교육을 통해 물려주려는 ‘교육 계급’의 기준도 높아지고 있다. 최성수 성균관대 사회학과 조교수가 지난해 11월 발표한 ‘한국에서 교육 기회는 점점 더 불평등해져 왔는가’라는 논문을 통해 1940년대~80년대 후반 출생자 20만2091명의 교육 수준을 분석했는데, 70년대생까지는 대졸자 부모를 둔 경우 4년제 대학에 진학할 가능성이 비대졸자 자녀보다 계속 커졌다. 그러다 대학 교육 기회가 크게 넓어진 현재 30대 초·중반인 80년대 후반생에 이르러선 그 격차가 줄었다.

하지만 4년제 대학 중 상위권 대학으로 좁히면 양상은 달라졌다. 부모의 학력이 높으면 자녀가 명문대에 갈 가능성이 더 커졌고 부모의 학력이 낮을수록 자녀의 명문대 진학 가능성은 점점 작아졌다. 60년대생만 해도 고졸자의 자녀와 대졸자의 자녀가 명문대에 갈 가능성 차이가 1이었다면 80년대 중·후반생으로 오면 격차가 1.8배(0.09 →0.16)로 늘어났다.

최 교수는 “우리나라에서 전반적으로 교육 기회의 불평등이 확장된 게 아니라 명문대 졸업 여부라는 상위 구간으로 불평등이 상향 이전된 것”이라며 “90년대까지는 자녀가 4년제 대학만 나와도 괜찮았는데, 2000년대 중·후반부터는 그 정도로는 안 되고 자녀가 명문대 정도는 가야 부모의 학력 자산에 따른 사회경제적 우위를 유지하게 됐다는 뜻”이라고 분석했다. 전반적인 교육 기회는 확대되고 있지만, 고학력 부모들 간에 자녀를 명문대에 보내기 위한 ‘그들만의 게임’은 더 치열해졌다는 의미다.

이런 치열한 게임은 아이들에게는 상처로 남을 수밖에 없다. ‘입시 과정에서 정서적으로 상처를 받거나 견디기 힘든 경험을 했느냐’는 질문에 SKY 신입생 200명 중 119명(59.5%)이 ‘그렇다’고 답했다. ‘매우 그렇다’는 응답이 23.5%, ‘대체로 그렇다’는 응답은 36.0%였다. SKY라는 관문을 통과하기까지 최상위권 성적을 꾸준히 유지해 왔지만 마음의 상처는 곪아 가고 있었다는 얘기다. 입시 과정에서 우울감이나 무력감(‘행복하지 않다’ ‘아무것도 하고 싶지 않다’ ‘다 그만두고 싶다’ 등)을 느꼈다는 응답은 147명(73.5%)이었다. 빈도는 ▶1주일에 1회 39.5% ▶1주일에 2~3회 23.0% ▶거의 매일 6.5% ▶1주일에 4~5회 4.5% 순이었다.

‘가족 간 불화가 자신의 성적 탓이라고 생각한 적이 있느냐’는 질문에도 18.0%(36명)가 “그렇다”고 답했다. 양정호 성균관대 교육학과 교수는 “입시를 가장 중시하는 가정에서 자란 학생들은 모든 불화의 원인을 자신의 낮은 성적으로 돌리며 자책하는 경향이 있다”고 진단했다.

이런 가운데 응답자의 62.5%(125명)는 교육을 통한 사회·경제적 계층 이동이 불가능하다는 ‘교육사다리 붕괴론’에 동의한다고 답했다. 한 응답자는 “가난은 부끄러운 게 아니라지만 수험생에겐 그럴 수 있다. 돈이 없으면 좋은 성적을 받기 어렵고, 성적이 안 나오면 부끄러워지기 때문”이라고 답했다. 서울대 기계항공공학부 19학번 조주현(19)군은 교육사다리에 대해 “지금 열려 있는 통로도 사실은 교육을 통해 정말 근본적 변화가 이뤄진 결과라기보다는 정책 입안자들이 사회 건전성을 위해 의도적으로 할당해준 좁은 틈으로 보인다. 당연히 모든 중산층이 성공하기는 어렵다고 생각한다”고 말했다.

‘그런데도 열심히 공부한 이유’를 물으니 ‘생존’과 직결되는 내용이 다수였다. “그래야 살아남는다” “선택의 여지가 없다” “(계층이)더 떨어지지 않아야 한다” 등이다.

신광영 중앙대 사회학과 교수는 “한국 사회는 계층 상승을 위한 사다리가 교육이라는 ‘외줄 사다리’뿐”이라며 “뒤처지더라도 삶의 위협을 느끼지 않는 안전망이 보장돼야 외줄 사다리를 잡으려는 경쟁도 완화될 것”이라고 말했다.

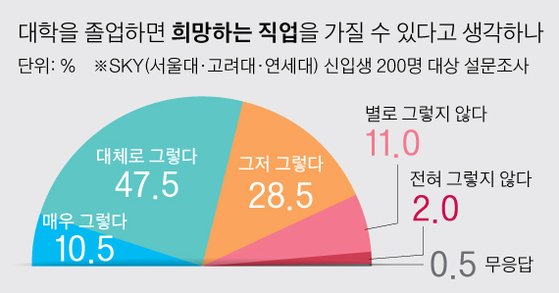

대학을 졸업하면 원하는 직업을 가질 수 있다고 생각하느냐는 질문에 ‘그렇다’는 응답은 116명, ‘아니다’는 26명이었다.

오랜 사교육이 만들어낸 ‘관성’도 확인됐다. 응답자 중 72명(36.0%)은 “대학 재학 중에도 교과 이수에 필요하다면 과외를 받을 생각이 있다”고 했다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://casinoleak.com

북기기

북기기 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 마법사

마법사 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨