‘구식’ 기술로 역발상…뜨거운 금성 민낯 밝힌다

마법사

0

280

0

0

2020.03.02 10:12

마법사

0

280

0

0

2020.03.02 10:12

ㆍ표면온도 450도·대기압은 지구의 92배…

ㆍ‘단명’하는 전자 기술 대신 오토마타 적용해 고정관념 탈피

ㆍNASA의 새로운 ‘금성 탐사선’

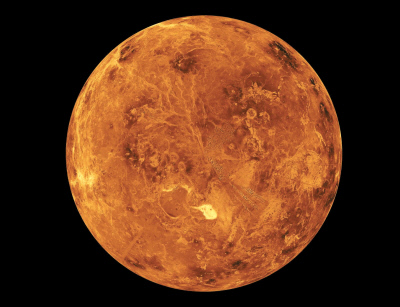

1990~1994년 금성 궤도를 선회한 미국의 마젤란 탐사선이 구름 투시용 카메라로 촬영한 금성 표면. 산과 분화구, 용암이 흘렀던 흔적이 잘 드러난다. 미국 항공우주국(NASA) 제공

20세기 중반만 해도 태양계 두 번째 행성인 금성이 지구로 따지면 온화한 아열대 기후일지 모른다는 믿음이 꽤 있었다. “화성에 지적 생명체가 있고 가뭄에서 살아남기 위해 운하를 만들었다”는 19세기 말의 ‘화성인’ 열풍이 사그라든 뒤 상대적으로 신비에 싸여 있던 또 다른 이웃 행성에 대한 기대감이 커지던 시기였다. 하지만 1960년대부터 금성에 속속 접근한 탐사선들이 보내온 자료는 절망적이었다.

우선 금성은 표면 온도가 무려 450도였다. 납의 녹는점 327도를 훨씬 상회한다. 납을 금성에 가져가면 덩어리 상태로 쥐지 못하고 물처럼 녹아내린다는 얘기다. 표면 대기압은 지구의 92배다. 깊은 바닷속에서 엄청난 수압을 견디며 항해할 수 있는 최신예 잠수함도 여지없이 가루가 된다. 한마디로 지구에서 쓰는 대부분의 장비와 구조물은 금성에선 금세 녹아내리고 파괴된다.

이 때문에 지금까지 금성 표면 탐사선들은 모두 ‘단명’했다. 가장 오래 활동한 기록은 1982년 구소련의 ‘베네라 13호’가 세운 127분이다. 두 시간 남짓이다. 다른 탐사선들은 대개 수십분을 버티지 못하고 ‘지옥’에서 생을 마감했다. 미국의 화성 탐사선 ‘오퍼튜니티’가 무려 15년이나 작동한 것과 대비된다. 1985년 구소련의 탐사선 파견을 마지막으로 금성이 사실상 잊힌 행성이 된 데에는 이런 극한 환경도 영향을 미쳤다.

압력도 문제지만 과학자들이 더욱 골치를 썩은 건 기술적으로 감당할 수 없는 고온이었다. 금성 탐사를 추진하던 과학자들은 조금이라도 탐사 시간을 연장하려고 액체질소 등을 쓰는 고성능 냉방장치를 가동하는 방식으로 접근했다. 하지만 이렇게 안간힘을 써도 수시간 동안 임무 수행을 하긴 어려웠던 것이다.

최근 미국 항공우주국(NASA)은 역발상을 통해 금성 탐사 문제에 돌파구를 만들고 있다. 최첨단 전자 기술이 아니라 구식 기계 기술로 움직이는 탐사선을 금성 표면에 보내는 구상이다. ‘AREE(Automaton Rover for Extreme Environments)’로 불리는 해당 계획은 이른바 오토마타(Automata), 즉 전자장치가 아니라 톱니 같은 기계 부품을 주로 써 움직이는 시스템이다.

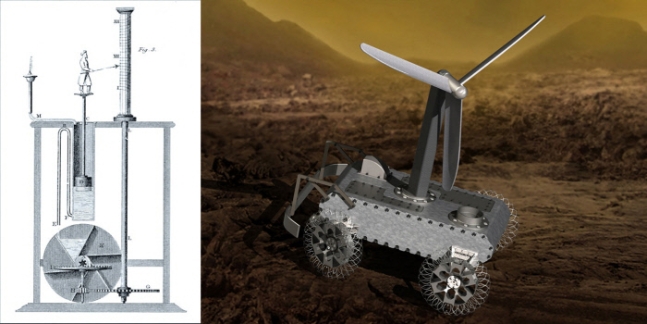

오토마타의 역사는 길다. 기원전 250년쯤 그리스 문명의 영향을 받아 이집트 알렉산드리아에 설치된 ‘클렙시드라(klepsydra)’가 유명한데 일종의 자동 물시계였다. 수력으로 동작하는 톱니와 축을 이용해 외부에 노출된 인형이 시간을 가리키도록 고안됐다. 고대와 중세를 거치며 유럽과 중국, 이슬람에서 인형이 톱니바퀴의 힘에 의해 움직이거나 글씨를 쓰는 것과 같은 장치들이 꾸준히 고안됐다. 한국에도 오토마타가 있었다. 세종 재위 기간인 1434년 장영실이 주도해 개발한 물시계인 ‘자격루’가 대표적이다. 물이 장치 내부에서 흘러넘치는 양과 시점을 정교하게 계산해 쇠구슬이 특정 경로를 통해 구르며 시간을 알렸다. NASA가 구상한 기계식 탐사선은 이런 오토마타의 개념을 계승하고 발전시켰다. 더 정확하게는 20세기 초중반까지 사용된 포탄 탄도계산용 아날로그 컴퓨터와 유사한 구조다. 아날로그 컴퓨터는 부품 수가 적고 작동을 위한 구조적 원리도 간단하다.

기원전 250년쯤 이집트 알렉산드리아에 설치됐던 자동물시계 ‘클렙시드라’. 톱니와 펌프의 힘으로 작동했다(왼쪽 사진). 미국항공우주국(NASA)이 구상 중인 금성 탐사선으로 금성 표면의 높은 온도와 압력을 견디기 위해 전자장치 탑재를 최대한 줄였다. 위키피디아·NASA 제공

금성 탐사선에는 녹는점이 2468도인 니오븀이나 3422도인 텅스텐 같은 금속이 사용될 계획이다. 강도 증대에 효과가 있는 금속이기도 하다. 꼭 필요한 일부 전자회로들은 뜨거운 온도에 견딜 수 있는 소재인 질화갈륨과 탄화규소로 제작된다.

이렇게 만들어질 금성 탐사선은 관측 자료를 전송하는 방식도 ‘구식’이다. 자료저장장치를 수소를 채운 풍선에 묶은 뒤 금성 궤도를 도는 위성을 향해 띄워 전달하는 방식이 검토되고 있다. 메시지를 담은 편지를 비둘기 다리에 묶어 보내는 것과 유사하다. 진공관을 통해 통신하는 것도 검토되지만 어떤 방식이든 21세기 최첨단 기술 문명과는 거리가 멀다.

금성의 기계식 탐사선에서 사용될 전기는 탐사선에 커다란 바람개비를 달아 해결할 예정이다. 소형 풍력 터빈이다. 금성에서 부는 바람의 속도는 초속 0.3~1.3m 수준이어서 빠르지 않지만 높은 대기압 때문에 지구로 따지면 강풍이 부는 것과 같은 효과를 낸다. 태양광으로 전기를 만들려면 밤과 낮이 지구처럼 빠르게 교체돼야 하는데, 금성의 자전주기는 243일이나 된다. 밤이 너무 길어 임무 수행에 제한이 따를 수밖에 없기 때문에 선택한 대안이 풍력이다.

NASA의 목표는 금성 표면에서 수개월간 임무 수행이 가능한 탐사선이다. 이를 위해 지난주 세계의 발명가들을 대상으로 기술 아이디어 공모에 나섰다. 순위를 매겨 수만달러의 상금도 준다. 조너선 사우더 NASA 제트추진연구소 수석연구원은 “태양계에서 가장 도전적인 행성을 탐사하려 한다면 우리는 고정관념에서 벗어날 필요가 있다”고 강조했다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 보헤미안

보헤미안 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨