[강석기의 과학카페] 빙판길은 왜 그렇게 미끄러울까

보헤미안

0

370

0

0

2019.12.26 08:35

보헤미안

0

370

0

0

2019.12.26 08:35

김연아 선수가 빙판 위를 가로지르며 멋진 연기를 펼칠 수 있는 건 얼음이 무척 미끄럽기 때문이다. 위키미디어

지난 14일 새벽 상주-영주 고속도로에서 차량 30대가 연쇄 추돌하면서 5명이 죽고 30여 명이 다치는 큰 사고가 일어났다. 사고 원인을 조사한 결과 빙판길에 승용차가 미끄러지면서 중앙분리대를 들이받고 한 바퀴 돌아 멈추자 뒤따라 오던 차들이 추돌한 것으로 보인다. 밤에 내린 비가 온도가 내려가며 도로 위에서 살짝 얼다 보니 식별하기가 어려워(블랙아이스(black ice)라고 부르는 이유다) 속도를 늦추지 않은 것이 이런 대형 사고로 이어진 것이다.

빙판길 사고는 고속도로에 국한되지 않는다. 눈이나 비가 오고 온도가 뚝 떨어지면 다음 날 아침 보도 곳곳이 얼어붙어 잠깐 한눈을 팔았다가는 엉덩방아를 찧기가 십상이다. 노인들은 낙상으로 심각한 부상을 입기도 한다. 반면 빙판이 이처럼 미끄럽기 때문에 스케이트나 스키(이 경우 얼음이 아니라 눈 위이지만) 같은 겨울스포츠를 즐길 수 있다. 그런데 빙판길은 왜 그렇게 미끄러울까.

H2O의 상평형그림으로 가로축이 온도, 세로축이 압력(기압)이다. 물의 어는점(녹는점)이 0℃이고 끓는점이 100℃라는 건 대기압(1기압)일 때 얘기다. 스케이트를 타면 얼음에 닿는 면적이 작아 압력이 수백 기압까지 올라가지만 어는점 내림의 효과는 3도 내외에 불과해(빨간 선) 영하 20도에서도 빙판이 미끄러운 이유를 설명하지 못한다. chem.libretexts.org 제공

압력과 마찰열로는 설명 못 해

바닥이 매끄러울수록 마찰계수가 작아지고 그 결과 미끄러워진다. 바닥 위에 놓인 어떤 물체를 움직이려고 할 때 저항하는 힘인 마찰력은 마찰계수에 수직항력(쉽게 말해 무게)을 곱한 값이다. 바닥만 매끄러우면, 즉 마찰계수가 작으면 아이도 쌀 한 가마니를 밀고 갈 수 있는 이유다.

그런데 얼음만큼이나 매끄러운 대리석이나 장판이 깔린 바닥을 걸을 때는 좀처럼 미끄러지는 일이 없지 않은가. 표면이 매끄러운 정도로는 빙판에서 쉽게 미끄러지는 현상을 설명할 수 없다. 실제 빙판길의 마찰계수는 다른 매끄러운 바닥보다 훨씬 작다. 왜 그럴까.

얼음이라는 고체는 0℃만 돼도 녹아 물로 바뀐다. 반면 대리석이나 장판에서 이런 현상이 일어나려면 수백 도는 돼야 한다. 얼음이 미끄러운(마찰계수가 작은) 이유는 매끄러운 표면 위에 물이 존재하기 때문이다. 그런데 문제는 얼음의 녹는점 0℃보다 훨씬 낮은 온도인 영하 20℃에서도 빙판길은 여전히 미끄럽다는 것이다. 그렇다면 이 온도에서 얼음 표면에 물이 어떻게 존재할 수 있을까.

이에 대한 첫 번째 설명은 압력으로 인한 어는점 내림 현상이다. H2O는 특이한 분자로 액체인 물보다 고체인 얼음의 밀도가 더 낮다. 따라서 얼음에 압력을 가하면 밀도가 높아지는 쪽으로 가기 쉽게 녹는점이 내려간다. 같은 사람이라도 신발을 신을 때보다 스케이트를 신을 때 빙판에 닿는 면적이 훨씬 작아 얼음에 가해지는 압력은 훨씬 더 커진다.

그런데 압력으로 인한 어는점 내림은 빙판이 미끄러운 이유를 제대로 설명할 수 없다. 날이 날카로운 스케이트를 신어 압력이 대기압의 수백 배가 돼도 어는점 내림은 영하 3.5℃에 불과하기 때문이다.

다음으로 제안된 설명이 마찰열 효과다. 얼음 위에 물체가 이동할 때 접촉면에서 마찰로 인한 열이 발생하고 그 결과 얼음 표면이 녹아 물이 생기면서 쉽게 미끄러진다는 것이다. 그러나 정밀한 측정 결과 마찰열만으로는 충분한 양을 녹일 수 없을뿐더러 온도가 낮을수록 그나마도 어려워 역시 영하 20℃에서도 빙판이 미끄러운 현상을 제대로 설명하지 못한다.

마이클 패러데이의 선견지명

영국의 물리학자 마이클 패러데이는 1850년 빙판이 미끄러운 이유가 얼음 표면에 물층이 존재하기 때문이라고 설명했다. 그의 가설은 곧 잊혔지만 100여 년 만에 부활해 압력과 마찰열 가설을 제치고 오늘날 주류로 떠올랐다. 그럼에도 여전히 빙판이 미끄러운 이유를 제대로 설명하지 못하고 있다. 1942년 화가 토머스 필립스가 그린 51세 때 패러데이의 초상화.

물리학과 화학에 대한 기초 지식만 있어도 압력으로 인한 어는점 내림이나 마찰열로 인해 얼음이 녹는다는 설명이 쉽게 이해가 가지만 유감스럽게도 정답이 아니다. 그런데 170년 전인 1850년 영국의 물리학자 마이클 패러데이는 얼음 벽돌 실험을 통해 놀라운 통찰력으로 빙판 표면에 물이 존재하는 이유를 설명했다.

흙을 빚어 구운 벽돌 두 장은 사이에 모르타르를 바르지 않는 한 서로 달라붙지 않는다. 그러나 얼음 벽돌 두 장은 쉽게 달라붙는다. 이글루를 지을 때 모르타르가 없어도 되는 이유다.

이에 대해 패러데이는 어는점보다 낮은 온도에서도 얼음 벽돌 표면에 아주 얇은 액체층이 존재하기 때문이라며 이런 현상을 ‘사전용해(premelting)’라고 불렀다. 얼음 벽돌 두 장을 맞대면 표면의 액체층이 다시 얼어붙으며 벽돌이 달라붙는다. 냉동실에서 막 꺼낸 얼음에 혀끝을 살짝 갖다 대면 혀가 ‘쩍’ 달라붙는 것도 비슷한 현상이다(혀끝의 침이 얼음이 된 결과로 급히 떼려고 하다간 피가 날 수도 있다).

그럼에도 이런 현상을 분자 차원에서 제대로 설명할 수 없었고 직관적으로도 이해하기 어려워 패러데이의 이론은 곧 잊혔고 100년 이상 압력과 마찰열로 설명하는 데 만족해야 했다. 그러나 물리학과 화학 이론이 정교해지면서 20세기 후반 들어 패러데이의 사전용해 가설이 부활했다.

물분자는 산소원자 하나와 수소원자 둘로 이루어진 분자다. 그런데 산소원자핵은 수소원자핵에 비해 전자를 끌어당기는 힘이 더 강하다. 그 결과 물분자에서 산소원자는 약간 음전하를 띠고 수소원자는 약간 양전하를 띤다. 물분자의 산소원자는 주변 물분자의 수소원자와 서로 끌린다. 이를 ‘수소결합’이라고 부른다.

온도가 내려가 물분자의 움직임이 느려지면 수소결합의 비중이 점점 커지고 결국 물분자들이 일정한 배열로 놓인 결정인 얼음이 된다. 이때 물분자 사이에 수소결합을 이루기 위한 공간적 배치 때문에 얼음의 밀도는 물보다도 낮아진다. 그런데 얼음을 이루는 모든 물분자의 상태가 똑같을까.

학창시절 조회시간을 떠올려보자. 학생 수백 명이 1미터 간격으로 오와 열을 맞춰 서 있다고 모두의 상태가 같은 건 아니다. 학생 대부분은 1미터 거리에 전후좌우 네 명이 있지만 맨 앞과 맨 뒤, 좌우 양 끝 줄의 학생들은 1미터 거리에 세 명이 있다. 모서리에 선 네 명은 1미터 거리에 두 명이 있을 뿐이다.

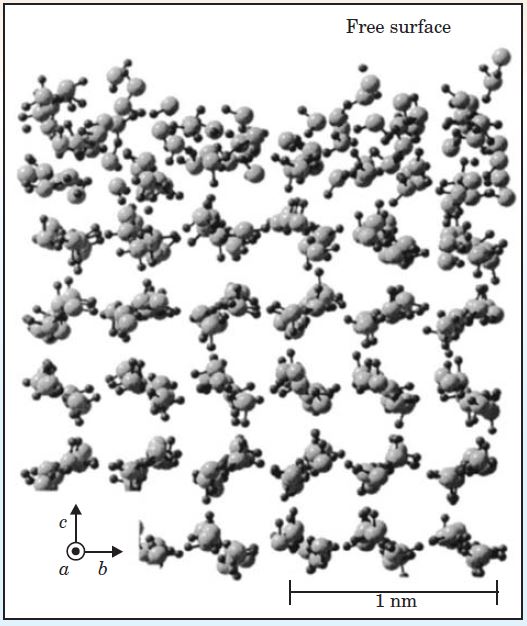

얼음도 마찬가지다. 결정을 이루는 물분자 대부분은 전후좌우상하에 다른 물분자가 존재하지만 표면에 놓인 물분자는 반쪽이 공기다. 그 결과 결정 내부의 물분자보다 꽤 불안정하다. 지난 2017년 발표된 논문에 따르면 얼음의 가장 바깥 표면에 존재하는 물분자 층은 영하 70℃에서 녹고 그다음 층도 영하 20℃에서 녹는 것으로 밝혀졌다.

영하 20℃의 혹한에서도 얼음 표면의 두 층은 액체 상태라는 말이다. 여기에 압력과 마찰열이 더해지면 더 많은 층이 액체가 된다. 이처럼 사전용해와 압력, 마찰열이 복합적으로 작용해 빙판이 그렇게 미끄러운 것이라는 말이다. 그럼 이제 빙판이 미끄러운 이유가 만족스럽게 설명된 걸까.

물은 점도가 너무 낮아

얼음 결정의 물분자 배치를 보여주는 그림으로 내부에 놓인 물분자들은 전형적인 결정 격자 배치에 자리하지만 표면의 물분자들(위쪽)은 제멋대로 놓여 액체 상태임을 알 수 있다. ‘화학물리저널’ 제공

빙판이 미끄러운 게 매끄러운 얼음 표면에 얇은 물층이 존재하기 때문이라면 대리석이나 장판 위에 물을 뿌려도 그만큼 미끄러워야 할 것이다. 그러나 우리는 그렇지 않다는 것을 경험으로 잘 알고 있다. 그런데 물 대신 다른 액체가 있을 때는 빙판길만큼이나 미끄럽다. 바로 기름이다.

명절에 전을 부치다 보면 부엌 장판 위에 떨어진 식용유 때문에 바닥이 꽤 미끄럽다. 이때 기름을 대충 닦아내면 누군가 그 위를 지나다 미끄러져 엉덩방아를 찧을 수도 있다. TV에서 기름을 발라놓은 나무 기둥을 올라가는 대회에서 참가자들이 얼마 못 오르고 계속 미끄러지는 장면을 본 적이 있을 텐데 마찬가지 원리다. 윤활유(油)는 있어도 윤활수(水)는 없는 이유다. 그렇다면 왜 기름이 물보다 미끄러울까.

식용유 한 방울을 손바닥에 떨어뜨려 손가락으로 문질러보면 물과는 느낌이 꽤 다르다. 끈적하면서도 미끈하다. 이런 물성에 대한 물리학에서는 ‘점성이 높다’고 표현한다. 식용유는 물보다 점성이 훨씬 높기 때문에 뛰어난 윤활 특성을 보인다.

점도가 높으면 액체가 잘 흩어지지 않는다. 두 고체 사이에 끼어 있어도 바로 흘러내리지 않기 때문에 한동안 마찰력을 줄이는 역할을 한다. 반면 점도가 낮으면 얼마 못 가 흩어져 두 고체가 서로 닿기 때문에 금방 마찰력이 높아진다. 그렇다면 빙판이 미끄러운 건 얼음 표면 물층의 점도가 기름만큼이나 높기 때문 아닐까.

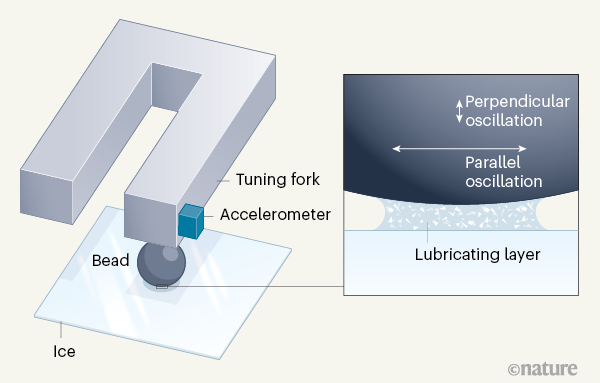

최근 프랑스의 연구자들은 얼음 표면 물층의 점도를 최초로 측정하는 데 성공했다. 이에 따르면 전형적인 물의 점도의 수십 배로 오히려 기름에 가까운 값이다. 얼음이 미끄러운 건 물층이 기름 같은 물성을 보이기 때문이라는 말이다. 측정 장치를 도식화한 그림으로 얼음 위에 작은 구슬이 움직이면서 측정되는 수치를 분석해 마찰력과 점도를 알아낸다. 오른쪽 클로즈업에서 물층, 즉 윤활층(lubricating layer)의 모습에서 나노 얼음 조각이 묘사돼 있다. ‘네이처’ 제공 학술지

‘물리 리뷰 Ⅹ’ 11월 4일자에는 얼음 표면 물층의 점도가 보통 물보다 수십 배 더 크다는 측정 결과를 담은 논문이 실렸다. 빙판이 미끄러운 건 표면 물층의 물성이 기름에 가깝기 때문이라는 말이다.

프랑스 소르본느대와 에콜폴리테크의 공동연구자들은 얼음 표면 물층의 점도를 측정할 수 있는 기발한 장치를 만들었다. 말굽에 대는 편자처럼 생긴 튜닝포크(tuning fork) 한쪽 끝 아래에 지름 1㎜인 유리구슬을 붙이고 옆에는 가속도계를 달았다. 그리고 구슬을 얼음 위에 올려놓은 뒤 튜닝포그에 좌우상하로 진동을 줘 구슬이 얼음 위에서 움직이게 했다.

이때 구슬과 얼음 표면의 상호작용으로 구슬이 달린 튜닝포크 끝부분의 움직임이 영향을 받고 이를 분석하면 구슬이 얼음에 미치는 마찰력이나 얼음 표면 물층의 점도를 측정할 수 있다.

이렇게 측정한 마찰력은 기존에 알려진 값과 비슷했다. 이 실험의 설계가 제대로 됐다는 말이다. 한편 지금까지 얼음 표면 물층의 점도는 측정된 적이 없는데, 이번 측정 결과 물보다 수십 배 큰 기름의 값이라는 사실이 밝혀졌다.

이런 기이한 현상에 대해 연구자들은 얼음 표면 물층이 단순히 물층이 아니기 때문이라고 설명했다. 얼음 표면이 물체에 눌리면 그 충격으로 나노미터 크기의 작은 얼음 조각들이 떨어져 나가 물과 섞이고 그 결과 물도 아니고 얼음도 아닌 ‘제3의 물체(a third body)’가 되면서 점도가 크게 높아진다는 것이다.

빙판 위에 놓인 하중이 클수록 점도가 더 높아진다는 측정 결과도 위의 가설을 뒷받침한다. 더 많이 눌릴수록 나노 얼음 조각이 더 많이 생기고 그 결과 제3의 물체의 점도가 더 높아지기 때문이다. 이에 따르면 몸무게가 많이 나가는 사람은 빙판길이 더 미끄럽다는 말이다.

이번 실험에서는 아직 물층이 물과 나노 얼음 조각의 혼합물 상태라는 걸 보여주지는 못했다. 그럼에도 연구자들은 이번 연구결과가 얼음이 미끄러운 이유를 전혀 새로운 관점에서 제시했고 이를 증명할 수 있는 실험을 설계하는 데 영감을 줄 수 있을 것이라고 자평했다.

정작 본인은 ‘이게 아닌 것 같은데...’라고 찜찜하면서 사람들에게 빙판이 미끄러운 이유를 압력이나 마찰열, 얼음 표면 물층의 존재로 설명해온 과학자들에게 이번 연구가 더 반가운 건 아닐까 하는 생각이 문득 든다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 마법사

마법사 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨