'부모 재력이 스펙'…국민 60% "한국, 공정하지 않다"

보헤미안

0

406

0

0

2020.10.05 00:23

보헤미안

0

406

0

0

2020.10.05 00:23

[창간 56주년] 2030 희망 모빌리티

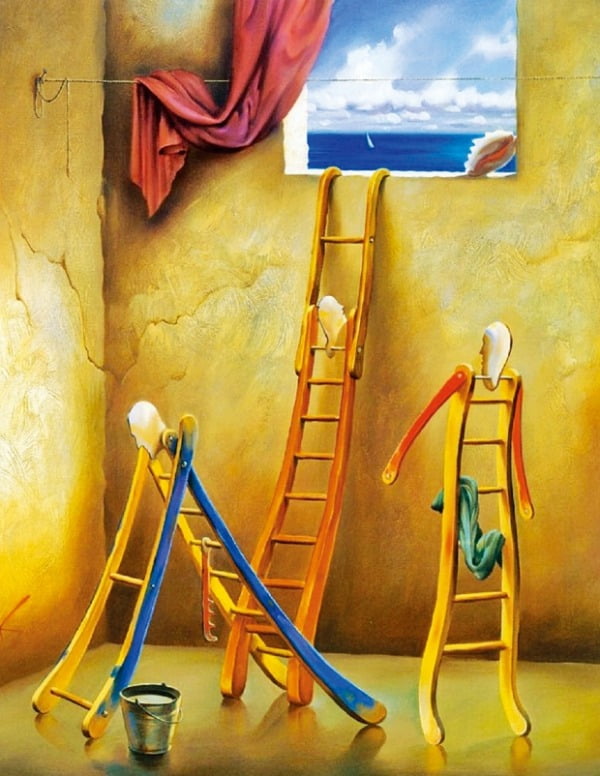

사다리를 다시 세우자

한경·입소스 1003명 설문

한국 사회에서 부모의 사회·경제적 지위가 자식 세대에게 이어지는 현상이 굳어지고 있다. 계층 이동의 사다리가 끊어지며 더 이상 개천에서 용이 나기 힘든 사회가 되고 있다. 그림은 '러시아의 살바도르 달리'라고 불리는 초현실주의 화가 블라디미르 쿠쉬의 작품 '사다리'.

부모의 경제·사회적 지위가 웬만해선 자식에게 이어지는 사회. 자식 세대가 발버둥 쳐도 부모의 경제·사회적 계층을 뛰어넘기 쉽지 않은 사회. 일부 지도층의 과도한 ‘부모 찬스’ 활용으로 불공정성에 대한 불만이 커지고 있는 시대. 시간이 갈수록 굳어져 가고 있는 한국의 모습이다.

하준경 한양대 경제학부 교수는 “한국은 1960년대부터 1990년대까지 계층 이동의 역동성이 세계 최고 수준이었지만 2000년대 이후 그 역동성이 크게 떨어졌다”고 진단했다.

이는 한국경제신문 의뢰로 한국노동연구원이 최근 작성한 ‘사회이동성 조사 보고서’에서도 그대로 나타난다. 1998년부터 2018년까지 3만5000가구를 분석한 이 조사에 따르면 아버지가 관리·전문직이면 자식도 관련 직종에 종사할 확률이 최근 7년간 33.6%에 이르렀다. 1998~2004년 31.4%에서 2%포인트 이상 높아졌다. 부모가 단순노무직 및 판매업에 종사하면 자녀가 비슷한 직업을 가질 확률도 1998~2004년 24.4%에서 2012~2018년 27.4%로 뛰었다. 부모의 경제·사회적 지위가 자녀에게 대물림될 가능성이 커지고 있다는 얘기다.

‘기회는 평등, 과정은 공정, 결과는 정의로운 나라’를 내건 문재인 정부에서도 이 같은 상황은 개선되지 않고 있다. 한국경제신문이 창간 56주년을 맞아 입소스에 의뢰해 시행한 여론조사에서 국민의 60.3%는 “사회·경제적 기회가 불공정하다”고 답했다. 이번 조사는 지난달 23일부터 사흘간 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 시행됐다.

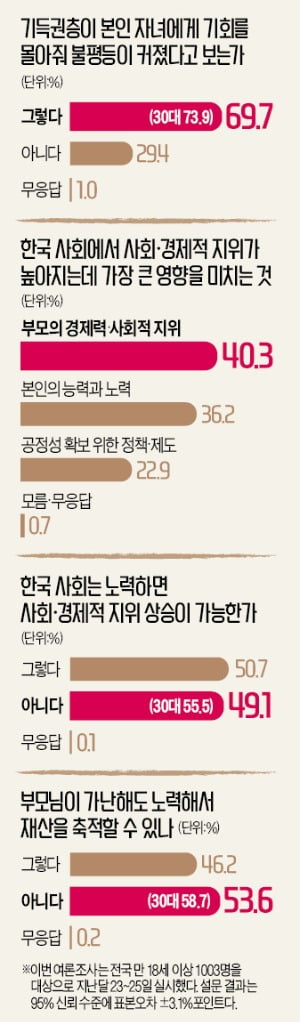

‘부모가 가난해도 자녀가 노력해서 재산을 축적할 수 있는가’라는 질문에 53.6%가 “가능하지 않다”고 했다. 특히 사회 지도층 등 기득권층이 불공정한 구조를 형성하는 원인으로 지목됐다. 응답자의 69.7%가 “기득권층이 본인의 자녀에게 기회를 몰아줘 불평등이 커졌다”고 답했다. 조국 전 법무부 장관의 자녀 대학 입학 논란과 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 특혜 의혹 등이 기득권에 대한 불신을 악화시키고 있는 것으로 풀이됐다.

국민은 이제 ‘개룡인(개천에서 난 용)’이 될 가능성은 갈수록 낮아지고 ‘가붕개(가재·붕어·개구리)’는 태어난 개천을 계속 지켜야 할 공산이 커지고 있는 것으로 여기고 있다. 김광두 국가미래연구원장은 “새로운 도전을 막는 기득권 장벽, 기존 노조원만 보호하는 노동제도와 법, 근로의욕을 꺾는 값싼 포퓰리즘이 문제를 악화시키고 있다”고 말했다.

"부모 재력이 스펙" 30대 54%…"대입 정시 확대 찬성" 70%

현 정부 들어 ‘기회의 불공정’ 문제가 이슈로 불거진 건 2018년이다. 상당수 청년이 입사하고 있는 공공기관에서 대규모 채용비리가 발생했다는 소식이 발단이 됐다. 정부는 재발 방지를 약속했지만 비슷한 사건은 이어졌다. 조국 전 법무부 장관 등 일부 기득권층의 자녀 특혜 의혹에 이어 ‘인천국제공항 사태’ 같은 채용 불공정 논란도 계속됐다.

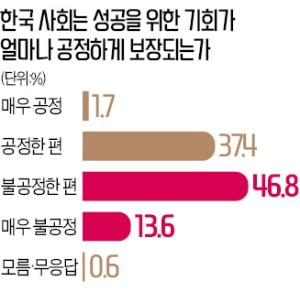

한국경제신문이 여론조사기관 입소스에 의뢰해 실시한 ‘한국인의 사회·경제적 지위에 대한 국민인식조사’엔 이런 문제의식이 고스란히 담겨 있었다. ‘진학과 취업 등 사회·경제적 성공을 위한 기회가 얼마나 공정하게 보장되고 있다고 생각하나’라는 질문에 60.3%가 ‘불공정하다’고 답했다. ‘매우 불공정’이 13.6%, ‘불공정한 편’이 46.8%였다. ‘공정하다’는 답은 39.0%에 그쳤다. ‘기회가 불공정하다’는 답은 18~29세(51.9%)보다 30대(57.0%)에서 많았고, 50대(66.7%)에서 가장 컸다. 여성(63.7%)이 남성(56.9%)보다 불공정하다는 응답이 많았다.

조국 사태, 추미애 법무부 장관 논란 등을 반영하듯 기득권층의 자녀 특혜 주기에 대한 비판적 시각이 많았다. 응답자 69.7%가 ‘기득권층이 본인의 자녀에게 기회를 몰아줘 불평등이 커졌다’고 답했다. 세대별로는 40대(76.8%)와 30대(73.9%), 18~29세(70.6%) 등 젊은 층의 불만이 특히 큰 것으로 나타났다. 이 같은 국민의 인식은 ‘수저계급론’으로 이어지는 양상을 보였다. ‘한국 사회에서 사회·경제적 지위가 높아지는 데 가장 큰 영향을 미치는 것’에 대한 질문에는 ‘부모의 경제력과 사회적 지위’라는 응답(40.3%)이 가장 많았다. ‘본인의 능력과 노력’이란 답은 36.2%였다. 특히 30대는 절반이 넘는 54.6%가 부모의 지위가 성공에 가장 큰 영향을 준다고 답했다.

대학 입시와 법조인을 선발하는 과정이 불공정하다는 문제의식도 컸다. 2022년 서울 주요대학 정시 선발 비중을 30~40%로 확대키로 한 대학교육협의회 계획에 대해 의견을 물어본 결과 69.7%가 찬성한다고 답했다. ‘정시 선발을 30~40%보다 늘려야 한다’는 의견은 36.6%, ‘30~40%가 적당하다’는 견해는 33.1%였다. ‘줄여야 한다’는 21.3%에 그쳤다. 수시 전형 가운데 해외 고교생, 저소득층 등 특정 계층을 배려하는 특별전형에 대한 의견은 엇갈렸다. ‘줄여야 한다’는 응답이 39.5%로 가장 많았다. 하지만 ‘지금보다 늘려야 한다’도 26.5%, ‘지금이 적당하다’도 25.9%에 이르렀다.

법조인 양성 체계에선 사법고시 부활 의견이 압도적으로 많았다. 전체 응답자 중 82.7%가 ‘사시를 부활해야 한다’에 손을 들었다. 구체적으로 ‘현재의 법학전문대학원(로스쿨)과 사시를 병행해야 한다’는 응답이 48.6%, ‘로스쿨을 없애고 사시만으로 선발하자’는 의견이 34.1%였다. 현행 제도 유지 의견은 10.9%에 머물렀다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 streem

streem 비트팟

비트팟 비공개

비공개 모스코스

모스코스 마법사

마법사 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨