신재생 서두르다 '안전' 놓쳐…정부 '태양광 과속'이 화 불렀다

비트팟

0

397

0

0

2019.06.11 20:51

비트팟

0

397

0

0

2019.06.11 20:51

'민·관합동 ESS 화재사고 원인조사위원회'의 김정훈 위원장(홍익대 전자전기공학부 교수·발표자)이 11일 정부세종청사에서 에너지저장장치(ESS) 화재 원인을 공개하고 있다. 연합뉴스

'민·관합동 ESS 화재사고 원인조사위원회'의 김정훈 위원장(홍익대 전자전기공학부 교수·발표자)이 11일 정부세종청사에서 에너지저장장치(ESS) 화재 원인을 공개하고 있다. 연합뉴스

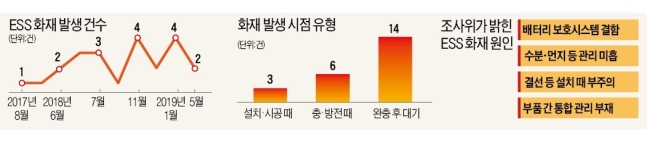

2017년 8월 이후 지난달까지 23차례 발생한 에너지저장장치(ESS) 화재가 부실한 설치·관리 때문인 것으로 확인됐다. 탈(脫)원전 선언 후 태양광 풍력 등 재생에너지 발전을 급속히 늘리는 과정에서 빚어진 인재(人災)라는 지적이 나온다.

민·관 합동 ESS 화재사고 원인조사위원회는 11일 정부세종청사에서 기자간담회를 열어 이런 내용의 화재 원인 및 재발 방지 대책을 발표했다. 조사위는 △배터리 보호 시스템 결함 △수분·먼지 등 관리 미흡 △설치 때 결선 등 부주의 △부품 간 통합관리 부재 등 네 가지를 화재 배경으로 지목했다. ESS는 재생에너지로 생산한 전력을 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓰는 장비다. 2016년 207㎿h였던 ESS 설치 용량(신규 기준)은 정부 지원책에 힘입어 2017년 723㎿h, 작년 3632㎿h 등으로 급증했다. 이 때문에 일각에선 안전 기준이 취약한 상태에서 ESS 보급에만 치중한 정부의 책임론이 제기되고 있다.

‘민·관합동 ESS(에너지저장장치) 화재사고 원인조사위원회’가 발족한 것은 작년 12월 27일이었다. 전북 고창 해안가의 컨테이너에 설치했던 ESS가 2017년 8월 폭발하고 그 후로 16건의 추가 화재가 발생한 뒤다. 정부가 다급히 다중이용시설에 설치된 ESS 가동을 전면 중단하도록 했지만 화재는 계속됐다. 불이 주변으로 옮겨붙을 위험이 큰 공장지대 설비를 포함해 총 6건이 더 발생했다. ‘백약이 무효’라는 말이 나왔다.

“배터리 결함, 직접 원인 아냐”

ESS 분야의 학계, 연구소, 시험인증기관 등 전문가 19명으로 구성된 조사위는 총 23건의 화재를 유형화한 뒤 약 5개월간 분석했다. 한국산업기술시험원 등 9개 공공기관의 전문인력 90여 명은 76개의 실증 작업을 별도로 벌였다.

화재사고 중 14건은 태양광 풍력 등으로 배터리를 완전 충전한 뒤 대기 상태를 유지하다 돌연 발생한 것으로 확인됐다. 6건은 충전·방전 과정에서 일어났고, 설치·시공 때 불이 붙은 사례도 3건이었다.

조사위가 공개한 가장 주요한 화재 원인은 배터리 보호시스템 부재다. 전류와 전압이 한꺼번에 흐르는 전기 충격이 가해졌을 때 보호체계(랙 퓨즈)가 단락 전류를 차단하지 못했다는 것이다. 절연 성능이 저하된 직류 접촉기가 폭발하면 순식간에 불이 붙을 수 있다는 게 조사위 설명이다.

조사위 관계자는 “국내산 배터리의 세계시장 점유율이 80%에 달하는 상황에서 화재가 유독 국내에서만 발생하고 있는 건 배터리셀이 아니라 시스템통합(SI) 등 유지·관리 문제란 뜻”이라고 말했다. 그는 “일부 배터리셀에서 결함을 확인했지만 180회 이상 반복 시험에서 화재로 이어지지 않았다”며 “배터리 불량은 ESS 화재의 직접 원인이 아니다”고 선을 그었다. 국내 ESS의 유지·관리업계는 해외와 달리 소규모 영세 업체 위주다.

통합 관리 체계가 없는 것도 치명적인 약점으로 꼽혔다. 제조사가 제각각인 배터리관리장치(BMS), 에너지관리장치(EMS), 전력변환장치(PCS) 등을 유기적으로 운영하지 못했다는 얘기다. 이 때문에 최초 불꽃이 튀었을 때 전체 시스템으로 불이 확산하는 걸 막기 어려웠다고 조사위는 설명했다.

부실한 운영·관리도 한몫했다. 바닷가와 산에 설치된 ESS의 경우 온도와 습도를 조절하기 어려웠다. 상주 관리인을 두는 곳도 거의 없었다. 이 밖에 설비 내 전선을 잘못 잇는 등 설치 과정의 오·결선도 화재 원인 중 하나로 지목됐다.

정부 뒤늦게 “방화벽 의무화”

산업통상자원부는 이날 안전 조치를 대폭 강화하는 내용의 화재 재발방지 대책을 내놨다. 우선 ESS용 대용량 배터리 및 PCS를 안전관리 의무 대상에 포함하기로 했다. ESS용 배터리 등은 오는 8월부터 정부의 ‘안전인증’을 받아야 판매할 수 있다.

설치 기준도 새로 마련됐다. 건물 안에 ESS 설비를 놓을 때는 용량이 총 600㎾h를 넘지 않도록 했다. 야외에 설치할 때는 별도 전용건물이어야 한다. 화재의 주변 전이(轉移) 위험을 최소화하기 위해서다. 배터리를 완전 충전한 뒤에는 추가 충전을 금지하도록 했다. 조사위원인 최윤석 UNIST(울산과학기술원) 에너지공학과 교수는 “일부 소프트웨어만 보완하면 어렵지 않게 추가 충전을 자동으로 막을 수 있다”고 설명했다.

ESS 설비에 대한 법정 점검 주기는 종전 4년에서 1~2년으로 대폭 단축한다. 화재가 발생했을 때 즉시 진압할 수 있는 특수 소화약제를 비치하는 등 ESS 설비를 특정 소방대상물로 지정한다. 기존 사업장은 새 안전기준을 100% 소급 적용하기 어렵다는 점을 감안해 방화벽 설치, 이격거리 확보 등 추가 조치를 적용한 뒤 재가동하도록 했다.

산업부는 가동 중단 권고에 따라 경제적 피해를 입은 사업장에는 재생에너지공급인증서(REC) 가중치를 6개월 연장하는 등 보상해주기로 했다.

ㅡㅡ지우지 말아 주세요 ㅡㅡ

온라인카지노 커뮤니티 일등!! 온카 https://onca888.com

북기기

북기기 보헤미안

보헤미안 streem

streem 비공개

비공개 모스코스

모스코스 마법사

마법사 비노

비노 이실장

이실장 오잉

오잉 아이리스

아이리스 겨울엔오사카로

겨울엔오사카로 스트롱맨

스트롱맨